专区推介丨GITF2025非遗之约,邀你共赏指尖上的岭南

2025-05-12

当指尖与时光共振

文明便有了温度!

这里没有橱窗与距离

只有心跳与传承的火花

触摸非遗的体温

对话匠心的灵魂

千年技艺,今朝对话

精彩预览

2025年广州国际旅游展将于5月15-17日隆重启幕。今年的非物质文化遗产专区化身“文化万花筒”——广彩瓷的斑斓、广绣的细腻、岭南木偶戏的灵动……十多项非遗瑰宝跨越时空而来!传承人不再是传说,而是与你并肩的“文化守护者”,现场演绎绝技、解密千年密码,让你近距离体验指尖上的匠心传承。

传统戏剧类

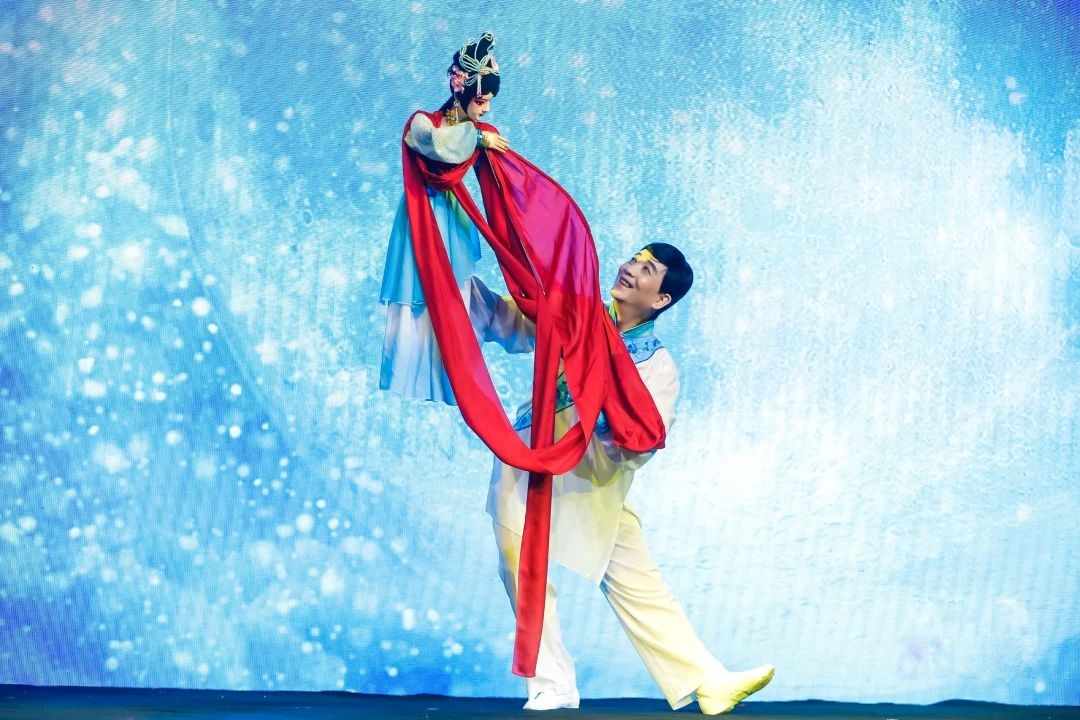

岭南木偶戏表演艺术

国家级非遗代表性项目

壹

岭南木偶戏表演艺术简介

木偶戏是中国最古老的艺术形式。岭南木偶戏表演艺术,又称“广东木偶戏”,在元朝时从浙、闽传入。清末民初,木偶戏已活跃于广州街头,当时主要演出地点是城隍庙、荔湾西关黄沙一带,以及乡村神诞庙会演出。岭南木偶戏操纵技法以细腻传神著称,主要可分杖头木偶、布袋木偶、提线木偶几种类型;雕刻制作以传统地方戏剧的行当为蓝本,雕工细腻,以木偶双眼的组合联动装置为一绝。岭南木偶表演艺术与岭南地区民风民俗、宗教信仰、地方戏曲紧密联系,有含蓄细腻,刚而感其锋、柔而迷其韵的特色。

广东省木偶艺术剧院有限公司(原广东省木偶剧团)1956年建团,是国家级非物质文化遗产代表性项目“广东木偶戏”保护单位。剧院先后排演了各种类型木偶剧(节目)近四百部(个),在国内外木偶艺术比赛中获得120多个奖项。其中《孙悟空三调芭蕉扇》被国家文化部选送参加罗马尼亚举行的第二届世界木偶联欢节获最高奖;《八层半》荣获文化部第十三届文华大奖特别奖;《真假孙悟空》荣获金狮奖•第三届全国木偶皮影戏比赛金奖;《哪吒》荣获金狮奖•第四届全国木偶皮影剧(节)目“最佳剧目奖”等。

贰

岭南木偶戏表演艺术

代表性传承人——崔克勤

广东省木偶艺术剧院艺术指导、国家一级演员,享受国务院政府特殊津贴,国家级非遗传承人,1994年在中国戏曲学院导演系进修,从事木偶艺术四十多年,在木偶表、导演方面有一定的造诣,擅长杖头木偶表演,专攻花旦,兼顾其他行当,能文能武,并适应各种形式的木偶(人偶)剧表演,特别是将广东杖头木偶传统的旦角表演提高到新的层次。从艺四十多年来成功塑造过众多的艺术形象及导演过众多形式各异的木偶(人偶)剧(节)目。他创编和表演的杖头木偶长绸舞《人偶情》被誉为中国木偶艺术的精品,他的表演达到了人偶合一的最高境界,并获得全国木偶皮影戏汇演优秀表演奖,第二届捷克国际木偶艺术节最佳男演员奖,他导演的神话木偶剧《真假孙悟空》获得金狮奖第三届全国木偶皮影剧目比赛导演奖。并多次在全国、省、市、国际上获多项大奖,曾多次出访世界各国以及香港、澳门、台湾等地区演出、讲学,为中国的木偶事业做出很大的贡献。被中国木偶皮影艺术学会授予“中国木偶表演艺术精英”荣誉称号。

传统美术类

广 绣

国家级非遗代表性项目

壹

广绣简介

广绣是以广州为中心的珠江三角洲民间刺绣工艺的总称,是在岭南独特的地理环境、历史传承、宗教信仰、民俗文化和人文因素影响发展起来的,构图极具岭南特色;颜色比较鲜艳,色彩大红大绿,与中国其他三大名绣的风格明显不同;“留水路”是广绣最突出的特色。并具有构图精密、色彩秀丽分明、针法多变、主题突出等特点。

贰

广绣传承人——陆柳卿

13岁参加刺绣工作,其先后在广州市工艺美术研究所、广州市艺华工艺厂工作,1995年退休后仍热衷于刺绣工作,从事刺绣工作60年。2008年,陆柳卿成立广绣工作室,招收和培养了众多技艺出色的绣工,广绣技艺得到了良好的传承,使广绣焕发出蓬勃生机。

象牙雕刻

国家级非遗代表性项目

壹

象牙雕刻简介

牙雕是以象牙为原材料进行雕刻的传统手工技艺。广州象牙雕刻历史悠久,明清时期,广州牙雕的工艺与生产规模达到了一个历史高峰;民国时期,牙雕商号和生产作坊集中于广州大新路,形成一条著名的象牙街。广州象牙雕刻以镂雕牙球、象牙船、微刻书画为代表,其中象牙球是最富特色的品种,一块完整的牙料被巧妙地镂空成层层相套的牙球,层层转动自如。如今,象牙球可镂雕至五十多层。

贰

象牙雕刻大师——仇玉英

广州市工艺美术大师,在进厂从师之前就接受父亲亲传的象牙雕刻镂雕卓花技术。1992年父亲退休后,仇大师女从父业进入大新象牙工艺厂,师从林惠瑜师傅继续学艺,学习象牙雕刻的镂雕卓花技术。在师傅和父亲的挚手传授及企业领导惜心培育下,通过勤奋努力,掌握了象牙雕刻的通雕卓花技术。擅长象牙球的内层卓花和象牙花瓶、象牙灯笼以及撒网船的镂空雕花。其制作的作品在各类展览会中获得国家级,省市级金、银、铜等奖项近三十个,其中国家级金奖就有14个。其大型象牙雕刻《五羊仙子贺八景》和象牙通雕作品《梅花葡萄花瓶》、《23层异形象牙球花篮》分别被广东省博物馆和广东民间工艺博物馆收藏。

广州榄雕

国家级非遗代表性项目

壹

广州榄雕简介

广州榄雕是全国榄雕三大流派之一,具有鲜明的岭南地方特色。小小的榄核,在雕刻师的刻刀下,勾勒出栩栩如生的人物、灵动可爱的动物、如诗如画的风景、历史典故或现代题材的场景,每一处细节,都散发着艺术的魅力。2008年,《广州榄雕》入选国家级非物质文化遗产名录。

贰

广州榄雕代表性传承人

曾昭鸿是《广州榄雕》国家级代表性传承人, 工作室创始人及第一代传承人。他从艺超过50年,独创榄核镶嵌技艺,是高级工艺美术师、广东省工艺美术大师。作品《镂空吊链花篮》、《吉星高照》被中国工艺美术馆收藏。他还精心培养了一支热爱榄雕艺术、技艺精湛的传承人团队。

曾宪鹏是《广州榄雕》市级代表性传承人,工作室第二代传承人。自10岁起,跟随父亲曾昭鸿学习榄核雕刻。他是高级工艺美术师、广州市工艺美术大师,获“羊城青年文化英才”称号。曾进修于清华大学美术学院。代表作《中华乐韵》、《金玉满堂》被中国工艺美术馆收藏。

欧志平是《广州榄雕》区级代表性传承人,跟随曾昭鸿老师从事榄核雕刻近20年。他是榄雕助理工艺美术师、乡村工匠榄雕助理工程师。擅长浮雕、圆雕、镂空雕及榄核镶嵌技艺。其创新地将榄核与天然水沉木结合,解决了榄雕作品底座问题,凸显作品精细。作品多次获奖,如《鱼获》获银奖等。

传统技艺类

广 彩

国家级非遗代表性项目

壹

广彩简介

广彩又称广州织金彩瓷,是清代为适应外销,将景德镇的白胎运至广州,根据西方人的来样定制进行加工的外销瓷品种之一。广彩始于清代康熙晚期,盛于乾隆、嘉庆时期,终清一代不绝,流传至今。广彩是清代广州闻名中外的历史名片,在18世纪广彩获得了空前发展,加之广州作为当时中国最主要的通商口岸,使得广彩与景德镇外销瓷平分天下,甚至曾一度取代了景德镇外销瓷,成为当时欧洲皇室、贵族等上流社会的宠儿。20世纪90年代前国内陶瓷界对广彩还十分陌生,直到20世纪末,随着国内收藏市场的不断红火,散落在国外的大量中国文化艺术品回流国内,广彩亦随着这股回流大潮回到中国,回到广州。人们也因此重新认识广彩了解广彩,进而研究广彩,越来越多的藏家开始喜欢广彩,收藏广彩。

贰

广彩大师——谭广辉

现为国家级非物质文化遗产代表性传承人、全国非物质文化遗产保护工作先进个人、享受国务院特殊津贴专家、正高级工艺美术大师、广州市高层次人才优秀专家、传承广州文化100双巧手之一、广州市高层次人才优秀专家等等。

岭南盆景技艺(瑞岭盆景)

市级非遗代表性项目

壹

岭南盆景技艺传承人——姚金海

姚金海,岭南盆景技艺(瑞岭盆景)市级非遗代表性传承人。1979年随父亲学习岭南盆景技艺,并不断创新,实现盆景无土栽培技术。参与制定《小型盆景质量等级评价标准》、《九里香栽培技术规程》等行业生产标准,逐步实现标准化生产,提高盆景质量。2006年至今,每年组织200至300人从业人员参加盆景栽植技术培训。2011年,促进广州市金兴园艺有限公司获得广州市创业(孵化)示范基地。2013年,岭南盆景技艺(瑞岭盆景)列入广州市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

2016年,姚金海被评为广州市第五批市级非物质文化遗产项目代表性传承人。2017年荣获“羊城好乡贤”称号。2020年荣获“广东省农村乡土专家”称号。

手工打金技艺

省级非遗代表性项目

壹

手工打金技艺简介

西汉南越国时期,广州已有不少为宫廷制作的精美金银饰物,南越王赵眜墓出土的“文帝行玺”龙钮金印,印为一立体盘成S形游龙,是古代广州黄金制品的珍品。19世纪,广州金银首饰加工十分兴旺,清道光绪四年(1824),南海人朱义盛在佛山开设铜镀金首饰店,后由商人邓相承盘下商号,迁到广州城内重新开业,并吸引了大批打金匠人到此,逐渐成就了手工打制仿金饰品一条街。20世纪建国后广州第一家国有金店成立,1952年,第一福珠宝店成立,这是新中国成立后广州第一家金店,这里出品的金银首饰已经陪伴着广州街坊走过了大半个世纪。21世纪,打金制作技艺成为省市级非遗项目。2015年,打金制作技艺入选广东省及广州市非物质文化遗产代表性项目名录,第一福打金匠人王永清、周镜钊分别被认定为省级、市级非遗传承人。

贰

手工打金技艺代表性传承人

周镜钊,高级技师、广州市工艺美术大师、非物质文化遗产手工打金制作技艺项目广州市级代表性传承人。他从事金银首饰制作三十多年,掌握金银首饰镶嵌和钻石首饰制作工艺,创作的作品有二十多件在国家、省、市工艺美术作品评比中获金奖、银奖、优胜奖,代表作品《星海乐韵》胸针、《蝶舞炫彩》胸针。

王永清,高级技师、非物质文化遗产手工打金制作技艺项目广东省级代表性传承人。他从事金银首饰制作二十多年,技术基础扎实,擅长制作戒指、吊坠、手链等不同形制的金银饰品。他在省、市工艺美术评比中屡获殊荣,其代表作品有《锦上添花》《花团锦簇》等。

广州饼印制作技艺

省级非遗代表性项目

壹

广州饼印制作技艺简介

饼印(北方叫饼模) 其历史源远流长。北宋诗人苏东坡(小饼如嚼月,中有酥和饴)的月饼记载。至今已有一千多年历史,它的发展兴盛时期可以上溯到明清的一厘馆和二厘馆茶楼点心使用的饼印和民间习俗寓意,如年年有余(鱼)、多仔多福(石榴)、猪笼入水(猪)等。

贰

广州饼印制作技艺

传承人——余兆基

余同号饼印木艺自清朝1865年创立迄今已有160年历史。余兆基,广州饼印制作技艺省级代表性传承人,余同号饼印木艺第五代传人。15岁跟祖辈学习木工艺,雕刻技艺精通各种龙凤礼饼,杏仁饼,北方月饼,公仔饼,杂饼印制作技艺。从艺49年,余兆基发扬传统工匠精神,精益求精,在木雕刻工艺方面其筷子,木梳,酸枝手饰盒,算盘等获"广州十大手信"称号和广东省国际旅游博览会“优质广货奖”,其作品被广州文化馆、省非遗馆和博物馆收藏,深受广府地区和海外华人喜爱。

传统医药类

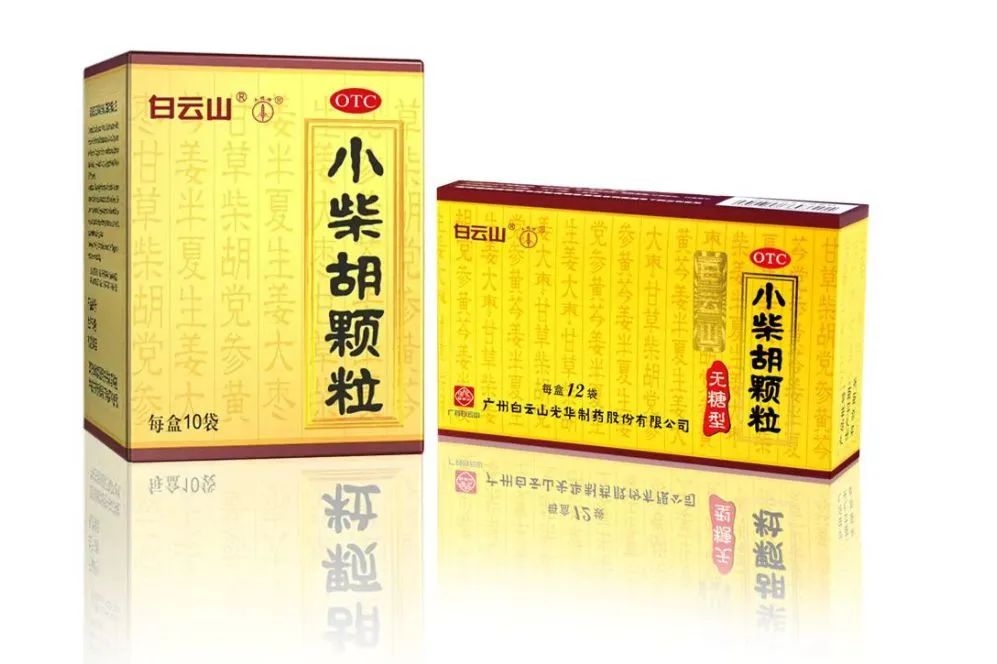

小柴胡制剂方法

省级非遗代表性项目

壹

小柴胡制剂方法简介

小柴胡制剂方法,含两大组成部分,一是小柴胡方,二是其古法制作工艺“去滓再煎法”,取其方用其法,谓之小柴胡制剂方法。小柴胡方,沿自公元205年东汉医圣张仲景所著的《伤寒杂病论》第一方“小柴胡汤”,由柴胡、黄芩、半夏、人参、生姜、甘草、大枣共七味中药组方。“去滓再煎法”乃《伤寒杂病论》中所记载的六种中药经典煎煮古法之一,主要针对“少阳证”的方剂煎煮法,至今已有1800余年历史。

上世纪90年代,白云山光华制药在先师岭南经方研究和应用的基础上,研制成药性更平和,更适应现代大众自诊、自购用药的现代颗粒冲剂——白云山光华小柴胡颗粒,严格依据“去滓再煎”古法制作,历经七道工序:精选药材、古法炮制、配方浸泡、文武火煮、秘法去滓、武火再煎、温服三次。有解表散热、疏肝和胃的功效,用于外感病,邪犯少阳证,是家庭常备用药。

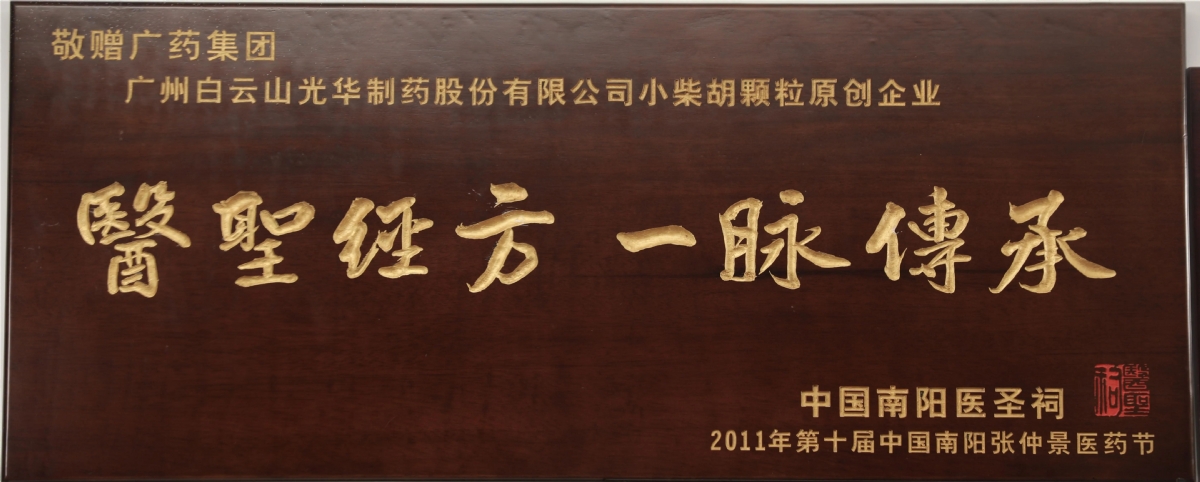

白云山光华制药于 2011年第十届张仲景医药科技文化节上,被南阳医圣祠授予“医圣经方 一脉传承”荣誉牌匾,奠定了其在医圣经方领域第一品牌地位。2018年兴建了省级科普基地小柴胡非遗文化展示馆“医圣堂”。

贰

小柴胡制剂方法代表性传承人

马蓉,小柴胡制剂方法第十代传承人,广东省非遗传承人,正高级工程师。

汪宗仁,小柴胡制剂方法第九代传承人,广州市第一批市级非物质文化遗产荣誉传承人,高级工程师。

黄伟,小柴胡制剂方法第十一代传承人,广州市非遗传承人,高级工程师。

西关正骨

省级非遗代表性项目

壹

西关正骨简介

西关正骨是广东省非物质文化遗产代表性项目,发源于广州西关地区(今荔湾区),传承近三百年,以“崇德厚生、无创为尚、病证同辨、以武助医”为理念,以“整复理伤手法、杉皮夹缚固定术、百年伤科名药”三绝闻名,是岭南骨伤科流派典范。其手法以"稳、准、轻、巧"为纲,融合"刚、柔、直、迫"之力,精准复位筋骨,辅以轻便弹性的杉皮夹缚固定术,配合“三威跌打风湿贴”“荔骨跌打酒”等验方制剂,兼具无创、速愈、低复发的独特优势。

传统的西关正骨名医多集医武于一身,对各类创伤骨折救治经验丰富,以"骨正筋柔,气血以流;气通血活,诸患能除"为学术主张,善用岭南本草治疗伤科杂症,博采中西诊疗技术、讲求实效。现代传承人李主江、孙振全、谭超贤、张建平等医师立足传统,结合现代医学创新诊疗技术,并推动非遗进校园、进社区,通过义诊体验与《骨正筋柔功》养生功法普及中医文化。

自2009年列入省级非遗以来,广州市荔湾区骨伤科医院(西关正骨医院)作为保护单位,设立传承工作室,开展国内外交流推广,激活传统技艺生命力。如今,西关正骨既是承载岭南医学智慧的"西关名片",亦是中医守正创新的典范,以"简、便、廉、验"四字诀特色,持续守护民众筋骨健康。

贰

西关正骨代表性传承人

李主江:西关正骨省级代表性传承人,荔湾区名中医,副主任中医师,现任广州市荔湾区骨伤科医院西关正骨研究室主任,广州中医药大学兼职副教授,广州市中医药学会骨伤科专业委员会副主任委员,广州市武术协会医事顾问。

李主江师从岭南骨伤科医家何竹林长子何应华先生,从事骨伤科临床工作五十余年,擅长以粤海何氏伤科流派的技术精华治疗各类跌打骨折、骨不连、创面缺损,对颈、肩、腰、腿痛疾病治疗经验丰富。李主江先后主编《何竹林正骨医粹》《岭南西关正骨》《西关何氏伤科世家》等医书,其中,《岭南骨伤科名家何竹林》一书入选“岭南中医药文库·医家系列”;发明“一体两用下肢康复装置”。

孙振全:西关正骨市级代表性传承人,主任中医师,享受荔湾区政府特殊津贴专家,荔湾区名中医。现任广州市荔湾区骨伤科医院院长,广州中医药大学兼职教授,世界中联脊柱健康专业委员会常务理事,中国民族医药学会筋骨养护分会副会长,广东省中西医结合学会骨科特色疗法专业委员会副主任委员,广东省健康科普专家,广州市盲人按摩协会专家组委会主任委员,荔湾区医疗保健专家,2024年荔湾区“最美科技工作者”。孙振全师承西关正骨省级代表性传承人李主江,从事中医骨伤科临床工作27年,擅长颈肩腰腿痛、创伤骨科、运动损伤等疾病的诊治,率先提出医体融合模式,并根据临床经验总结出西关正骨“五则”诊疗体系、颈肩腰腿疼痛诊断评估“五步定位法”和治疗处理“平衡五法”;研发“善正通痹膏”;主编《岭南西关正骨》一书。

谭超贤:西关正骨市级代表性传承人,副主任中医师,第二批广东省名老中医学术经验继承人,荔湾区名中医。现任广州市荔湾区骨伤科医院正骨一区主任、西关正骨研究室副主任,广州中医药大学兼职副教授,荔湾区中医师承指导老师,中国针灸学会岐黄针疗法专业委员会委员,中华中医药学会整脊分会第五届委员会常务委员,中国医药卫生文化协会中医药分会委员,广东省脊柱健康产业与教育联盟委员会理事,广东省老年保健协会中医骨伤专业委员会委员,广州市中医药学会理事,荔湾区医疗保健专家。谭超贤师承岭南骨伤科名家李广海后裔,从事中医骨伤科27年,擅长用李氏手法结合中西药物治疗骨折、筋伤、颈肩腰腿痛等骨伤科疾病,独创“消顺清补”四法辨证治疗膝骨关节病;主持多项科研项目;担任《岭南西关正骨》一书副主编。

张建平:西关正骨区级代表性传承人,副主任中医师,现任广州市荔湾区骨伤科医院副院长,广州中医药大学兼职副教授,中国中医药卫生文化协会中医药分会第二届委员会委员,荔湾区医疗保健专家,2024年“荔湾杏林之星”。

张建平师承岭南骨伤科名家李广海后裔,从事骨伤疼痛康复临床工作21年,擅长运用西关正骨李氏伤科理论体系,结合现代筋膜链理论,从人体整体观角度全面评估全身肌骨疼痛,尤其在肩膝腰等难治性反复性疼痛的诊治上见解独到且造诣卓著;在国家级学术期刊上发表多篇论文。

贰

旅展现场活动

5月15-17日广州国际旅游展现场提供公益义诊体验,名额有限,请扫码预约。

如有疑问,请电话联系:

020-81950627转825

(工作时间:8:00-12:00;14:30-17:30)

中一安宫牛黄丸制作技艺

区级非遗代表性项目

壹

中一安宫牛黄丸制作技艺简介

中一安宫牛黄丸制作技艺,起源于清文宗咸丰八年(公元1858年),为中一药业前身橘花仙馆创始人周景勋(号翰樵),根据清朝温病大家吴鞠通的《温病条辨》“安宫牛黄丸方”,首创的岭南特色安宫牛黄丸制作技艺。素有“安宫牛黄丸,南有橘花仙”的美誉。

中一安宫牛黄丸制作技艺是蜜丸工艺的经典代表,具有清热解毒、镇惊开窍的功效,为急症用药“温病三宝”之首。其处方工艺遵用古法,分为药材拣选炮制,药材粉碎,配研混合,蜂蜜炼制,制丸条,制丸,包金衣,吊蜡,刻金字9个关键工序。近年,中一安宫牛黄丸通过现代高新技术革新,已迅速成长为同名品种的领先品牌,

贰

中一安宫牛黄丸制作技艺

代表性传承人——叶彬

叶彬,中一安宫牛黄丸制作技艺区级代表性传承人、白云山中一药业副总经理、高级工程师。带领团队获第48届国际质量金奖、中华中医药学会科学技术奖一等奖等多项国家级、省市级科学技术荣誉、获评中国医药行业2022年质量匠星人物。

叶彬遵循中医药理论和传统用药经验进行中一安宫牛黄丸的质量提升和技术创新,坚持工艺步骤和产品品质两相兼顾。经过十余年的攻关研究和技术积累,使中一安宫牛黄丸成长为极具增长潜力和市场竞争力的拳头产品。

美食技艺类

沙湾水牛奶传统小食制作技艺

市级非遗代表性项目

壹

沙湾水牛奶传统小食

制作技艺简介

沙湾水牛奶传统小食制作技艺是以水牛奶为原材料,制作各类点心、甜品的食品制作技艺,于2018年被评为广东省非物质文化遗产代表性项目。经过100多年发展,沙湾水牛奶传统小食产品已经超过30种,包括甜品、点心、菜馔等众多类别。其中最著名的当属滋润嫩滑、甘香微辣,健胃驱寒的甜品之王“姜埋奶”了。

贰

沙湾水牛奶传统小食制作技艺

代表性传承人

沁芳园姜埋奶甜品店于1992年创办于沙湾,至今已有30多年,创始人曾惠荘被评为广东省非遗项目“沙湾水牛奶传统小食制作技艺”市级代表性传承人,她的徒弟卢子壕被评为广东省非遗项目“沙湾水牛奶传统小食制作。技艺”区级代表性传承人。曾惠荘、卢子壕以广州沁芳园餐饮管理有限公司为主体,用非遗技艺展示和教学传承非遗技艺让更多人感受到非遗文化的魅力。沁芳园于2024年成为广州市非物质文化遗产传承基地。

嫁女饼(绫酥)制作技艺

市级非遗代表性项目

壹

嫁女饼(绫酥)制作技艺简介

嫁女饼作为广府人婚嫁习俗的一部分,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。它起源于三国时期,当时孙权为了收回荆州,假称要将妹妹嫁给刘备,刘备将计就计,派出兵士送礼饼,最终促成刘孙联姻,这一习俗因此传开。嫁女饼不仅是一种美食,更承载了家族的体面和气派,象征着荣华富贵。广州美香饼家传统嫁女饼有红绫酥、白绫酥、腰酥、皮蛋酥、合桃酥、龙凤饼等20种以上,各蕴含了不同的美好寓意,尤以各式绫酥最具特色。美香饼家坚持手工制作,选料精良,保持新鲜本味,色香俱全,彰显了“食在广州”的品格。

贰

嫁女饼(绫酥)制作技艺

传承人——钟焕娣

广州美香饼家嫁女饼经历三代传承的制作工艺被评为广州市级非物质文化遗产,创始人钟焕娣,广州市市级嫁女饼(绫酥)制作技艺传承人,出生于制饼世家,从事饼业三十多年。采用传统烘焙工艺制作,精选上等食材,口感独特,深受人们喜爱。美香饼家秉承传统美食,并获得公众荣誉及认可。

2025年5月15-17日

第33届广州国际旅游展览会

广州·广交会展馆C区

15.2馆 A006

共赴非遗之约,与岭南文明共舞